GRAFICA

INCISIONI E POESIE

SCRITTI

GIARDINO

|

GIOVANNI PASCOLI Il libro con le incisioni e le poesie "A te né le gemme né gli ori

fornisco, o dolce ospite: è vero; ma fo che ti bastino i fiori che cogli nel verde sentiero, nel muro, su le umide crepe, su l'ispida siepe". G. Pascoli, Il fanciullino In occasione della mostra è stato pubblicato il libro "Il giardino nell'anima" che riporta le quindici incisioni esposte al Museo Casa Pascoli con a fronte i testi completi delle poesie che le hanno ispirate.

La piccola raccolta di fiori e poesie è presentata da Stefano Brugnolo nella nota introduttiva "La bellezza minacciata dei fiori".

La bellezza minacciata dei fiori

Tra le molte ragioni di originalità proprie della poesia di Pascoli ce n’è una da cui voglio partire per commentare brevemente le acqueforti di Luciana Ecchiotti Dalbosco: con Pascoli entrano di diritto nella letteratura italiana tanti, tantissimi nomi di fiori, frutti, piante. Nomi che prima non s’erano mai sentiti nella nostra poesia, che tradizionalmente ammetteva nei suoi recinti solo poche specie, molto distinte e selezionate. Per capire meglio questa sua originalità, e per rendersi conto della consapevolezza che Pascoli aveva di questa sua originalità, ecco quel che il nostro poeta ha scritto un giorno che, passeggiando dalle parti di Recanati, gli erano tornati in mente i celebri versi di Leopardi «La donzelletta vien dalla campagna/ in sul calar del sole,/ col suo fascio dell’erba; e reca in mano/ un mazzolin di rose e viole»: «“Donzellette„ non vidi venire dalla campagna col loro fascio d’erba: non ancora la lupinella insanguinava i campi. Avrei voluto vedere il loro mazzolino, se era proprio “di rose e di viole„! Rose e viole nello stesso mazzolino campestre d’una villanella, mi pare che il Leopardi non le abbia potute vedere. A questa, viole di marzo, a quella, rose di maggio, sì, poteva; ma di aver già vedute le une in mano alla donzelletta, ora che vedeva le altre, il poeta non doveva qui ricordarsi». Come si vede, Pascoli corregge Leopardi. Le viole e le rose del grande poeta erano fiori aulici, nobili, fiori di carta, mentre quelli che amava Pascoli erano più umili – pratoline, lupinelle, ciclamini, ecc. – ma più veri. .

Umiltà, ecco la parola chiave. Con Pascoli è tutto un mondo umile fatto di erbe, fiori e comunissimi animali che viene finalmente cantato. Nessuno prima e nessuno dopo saprà infatti ‘vedere’ come lui la grande varietà di specie che caratterizzava il mondo agricolo italiano. Si pensi a questi versi che chiudono una sua poesia molto bella intitolata Il lauro: «…E m’accennavi un campo glauco, o Fiore,/ di cavolo cappuccio e cavolfiore». Per capire la carica di novità di questi versi di Pascoli provate ora a rileggere per esempio La pioggia nel pineto di D’Annunzio: «Piove su le tamerici/salmastre ed arse,/ piove su i pini/ scagliosi ed irti,/ piove su i mirti/ divini,/ su le ginestre fulgenti/ di fiori accolti,/ su i ginepri folti/ di coccole aulenti». Vi renderete subito conto della distanza tra queste dannunziane piante “divine” e gli assai proletari e pascoliani “cavoli cappucci e cavolfiori”. Ma pensiamo anche a versi come questi, tratti dalla bellissima Romagna, sempre di Pascoli: «Là nelle stoppie dove singhiozzando/ va la tacchina con l’altrui covata,/ presso gli stagni lustreggianti, quando/ lenta vi guazza l’anatra iridata». Diciamolo, se Pascoli è stato rivoluzionario è anche perché ha saputo cantare con amore e serietà di tacchini, anatre e cavolfiori (anche prima lo si poteva fare, certo, ma allora solo in chiave scherzosa). E anzi, io direi che più in generale Pascoli ha saputo farci sentire e quasi respirare l’aria di una umile Italia contadina che oggi non esiste più. Leggere Pascoli significa dunque anche riprendere contatto con il mondo di ieri, un mondo fatto di: siepi, versi di rane e cicale, filari, aie, fossi, pollai, vacche, nebbie fitte autunnali, afe estive, rumori di trebbiatrici lontane, echi di canzoni intonate da giovani sfogliatrici di pannocchie, ecc. Oggi non può non apparirci come un mondo antichissimo, stellarmente lontano dai nostri attuali stili di vita, eppure è tramontato da pochissimo, e perciò inevitabilmente da qualche parte è ancora in noi, anche nei più giovani tra noi, perché anche noi, viventi e contemporanei, come Pascoli, che da quel mondo fu traumaticamente scacciato dopo l’assassinio del padre, non abbiamo elaborato il lutto di un enorme trauma che è stato storico e collettivo: l’improvvisa, violenta, traumatica fine dell’Italia contadina, la separazione brutale da contesti di vita millenari. Anche e forse soprattutto per questo Pascoli andrebbe ancora letto. Perché leggendolo tutti noi forse possiamo reagire con un’espressione che appartiene a Federico Fellini, un grande conterraneo di Pascoli: Amarcord. Da quel mondo veniamo tutti e non possiamo non ricordarcelo ancora. Umiltà, ecco la parola chiave. Con Pascoli è tutto un mondo umile fatto di erbe, fiori e comunissimi animali che viene finalmente cantato. Nessuno prima e nessuno dopo saprà infatti ‘vedere’ come lui la grande varietà di specie che caratterizzava il mondo agricolo italiano. Si pensi a questi versi che chiudono una sua poesia molto bella intitolata Il lauro: «…E m’accennavi un campo glauco, o Fiore,/ di cavolo cappuccio e cavolfiore». Per capire la carica di novità di questi versi di Pascoli provate ora a rileggere per esempio La pioggia nel pineto di D’Annunzio: «Piove su le tamerici/salmastre ed arse,/ piove su i pini/ scagliosi ed irti,/ piove su i mirti/ divini,/ su le ginestre fulgenti/ di fiori accolti,/ su i ginepri folti/ di coccole aulenti». Vi renderete subito conto della distanza tra queste dannunziane piante “divine” e gli assai proletari e pascoliani “cavoli cappucci e cavolfiori”. Ma pensiamo anche a versi come questi, tratti dalla bellissima Romagna, sempre di Pascoli: «Là nelle stoppie dove singhiozzando/ va la tacchina con l’altrui covata,/ presso gli stagni lustreggianti, quando/ lenta vi guazza l’anatra iridata». Diciamolo, se Pascoli è stato rivoluzionario è anche perché ha saputo cantare con amore e serietà di tacchini, anatre e cavolfiori (anche prima lo si poteva fare, certo, ma allora solo in chiave scherzosa). E anzi, io direi che più in generale Pascoli ha saputo farci sentire e quasi respirare l’aria di una umile Italia contadina che oggi non esiste più. Leggere Pascoli significa dunque anche riprendere contatto con il mondo di ieri, un mondo fatto di: siepi, versi di rane e cicale, filari, aie, fossi, pollai, vacche, nebbie fitte autunnali, afe estive, rumori di trebbiatrici lontane, echi di canzoni intonate da giovani sfogliatrici di pannocchie, ecc. Oggi non può non apparirci come un mondo antichissimo, stellarmente lontano dai nostri attuali stili di vita, eppure è tramontato da pochissimo, e perciò inevitabilmente da qualche parte è ancora in noi, anche nei più giovani tra noi, perché anche noi, viventi e contemporanei, come Pascoli, che da quel mondo fu traumaticamente scacciato dopo l’assassinio del padre, non abbiamo elaborato il lutto di un enorme trauma che è stato storico e collettivo: l’improvvisa, violenta, traumatica fine dell’Italia contadina, la separazione brutale da contesti di vita millenari. Anche e forse soprattutto per questo Pascoli andrebbe ancora letto. Perché leggendolo tutti noi forse possiamo reagire con un’espressione che appartiene a Federico Fellini, un grande conterraneo di Pascoli: Amarcord. Da quel mondo veniamo tutti e non possiamo non ricordarcelo ancora.

.

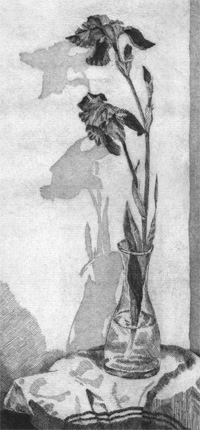

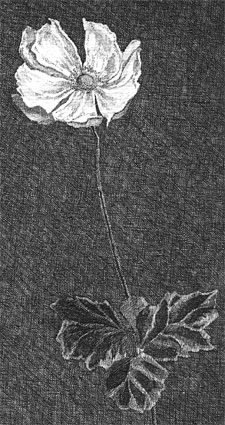

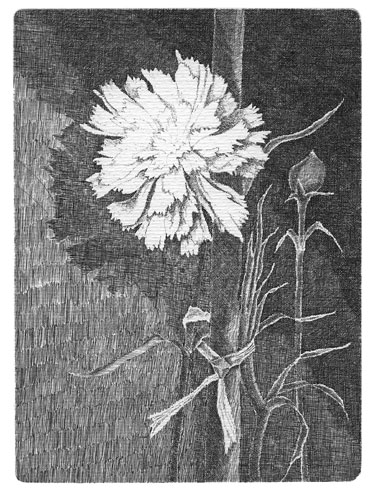

Ora, quel che si sente nelle acqueforti di Luciana ispirate all’opera del poeta è prima di tutto questo: che condivide con Pascoli, anche per ragioni biografiche, l’amore per un’umile Italia che ormai non c’è più. Si sente cioè che ha amato Pascoli perché lei quel mondo lo ha conosciuto bene da bambina, quel mondo che si può dire è scomparso proprio nell’arco della sua vita. In questo d’altra parte Luciana è in sintonia tra gli altri con il grandissimo poeta irlandese e premio Nobel Seamus Heaney che, poco prima di morire stava traducendo Pascoli, e in una intervista ha detto: «Ora sto lavorando su una sezione di Myricae, L’ultima passeggiata. Riferisce di un mondo che conosco bene, comincia con l’aratura, poi vengono le galline, il granaio; infine le donne ferme a un passaggio a livello che chiacchierano e la sbarra che si abbassa. Sono cresciuto proprio di fianco a una ferrovia così». Come a dire che l’Irlanda di Heaney consuonava con la Romagna di Pascoli. Ma molti di noi possono ritrovare in sé le loro perdute Romagne e Irlande. Ora, quel che si sente nelle acqueforti di Luciana ispirate all’opera del poeta è prima di tutto questo: che condivide con Pascoli, anche per ragioni biografiche, l’amore per un’umile Italia che ormai non c’è più. Si sente cioè che ha amato Pascoli perché lei quel mondo lo ha conosciuto bene da bambina, quel mondo che si può dire è scomparso proprio nell’arco della sua vita. In questo d’altra parte Luciana è in sintonia tra gli altri con il grandissimo poeta irlandese e premio Nobel Seamus Heaney che, poco prima di morire stava traducendo Pascoli, e in una intervista ha detto: «Ora sto lavorando su una sezione di Myricae, L’ultima passeggiata. Riferisce di un mondo che conosco bene, comincia con l’aratura, poi vengono le galline, il granaio; infine le donne ferme a un passaggio a livello che chiacchierano e la sbarra che si abbassa. Sono cresciuto proprio di fianco a una ferrovia così». Come a dire che l’Irlanda di Heaney consuonava con la Romagna di Pascoli. Ma molti di noi possono ritrovare in sé le loro perdute Romagne e Irlande.

.

Che è proprio quello che ha fatto Luciana allorché s’è messa a leggere tutte le poesie di Pascoli. Anche lei ci ha ritrovato il mondo in cui era cresciuta. E queste sue acqueforti sono anche un omaggio commosso a quella realtà perduta. È questo che rende vive e interessanti le sue acqueforti, è questo che ci vieta di considerarle come ‘bei fiorellini’ fini a se stessi. C’è del pathos in questi suoi fiori, e questo pathos deriva proprio dalla lettura partecipe di Pascoli. D’altra parte però queste opere non vanno certo intese come illustrazioni di quelle poesie. Io direi invece che quel che Luciana ha tentato di riprodurre alla sua maniera è proprio il gesto amorevole di Pascoli verso quelle umili e fragili creature (che qui sono fiori ma che avrebbero anche potuto essere grilli, passeri, rondini, cinciallegre, ecc.). Forse ci può essere ancora utile una notazione di Heaney secondo cui la descrizione pascoliana dei campi, dei buoi, dell’improvviso trillare di un’allodola sono «rese in delicatissima miniatura, come se fossero un Libro delle Ore». Ebbene, è proprio questa delicatezza di sguardo di Pascoli che Luciana ha cercato di trasporre. Heaney parla di miniature medioevali, a me invece vengono in mente certe stampe giapponesi. Sì, c’è un aspetto ‘giapponese’ in Pascoli e io ho potuto tanto più coglierlo e apprezzarlo grazie a Luciana, che con questo ‘spirito giapponese’ s’è messa spontaneamente in sintonia. Io non sono certo un intenditore di arte figurativa nipponica ma certo sento in quegli artisti un grandissimo senso di rispetto per il mondo naturale, il rispetto che si deve a qualcosa pieno di grazia ma fragile. Che è lo stesso rispetto che ritrovo in Pascoli e ora nelle acqueforti di Luciana.

.

Non mi resta molto altro da dire se non invitarvi a risentire in voi questa attitudine amorevole e rispettosa di cui ci testimoniano le acqueforti di Luciana. Con una piccola ma fondamentale precisazione. Io sento che questo amore per i fiori testimoniato dalle sue nature morte è intriso di una leggera malinconia, e direi che è proprio questa malinconia a renderle più interessanti. Provo a dire da dove secondo me proviene questo sentimento. Ebbene, a guardarli con attenzione, a me pare che quei suoi fiori, spesso esili, e come un poco gualciti, con il capo chino, siano come minacciati. Certo, si potrebbe dire che questo è tipico delle nature morte che tradizionalmente erano concepite proprio con un intento allegorico e morale, e cioè quello di farci meditare sulla brevità della vita e delle cose minacciate come sono dal tempo e dalla inevitabile decadenza. Ma io direi che non è certo questo l’intento di Luciana. Quale sarebbe dunque questo intento? Secondo me, quello di farci percepire la minaccia che nel nostro tempo grava su queste creature minime e che pure esistono e resistono intorno a noi. E di farci ancor più sentire la minaccia che grava sulla nostra capacità di metterci in una qualche relazione attenta e partecipe con tali creature. Non mi resta molto altro da dire se non invitarvi a risentire in voi questa attitudine amorevole e rispettosa di cui ci testimoniano le acqueforti di Luciana. Con una piccola ma fondamentale precisazione. Io sento che questo amore per i fiori testimoniato dalle sue nature morte è intriso di una leggera malinconia, e direi che è proprio questa malinconia a renderle più interessanti. Provo a dire da dove secondo me proviene questo sentimento. Ebbene, a guardarli con attenzione, a me pare che quei suoi fiori, spesso esili, e come un poco gualciti, con il capo chino, siano come minacciati. Certo, si potrebbe dire che questo è tipico delle nature morte che tradizionalmente erano concepite proprio con un intento allegorico e morale, e cioè quello di farci meditare sulla brevità della vita e delle cose minacciate come sono dal tempo e dalla inevitabile decadenza. Ma io direi che non è certo questo l’intento di Luciana. Quale sarebbe dunque questo intento? Secondo me, quello di farci percepire la minaccia che nel nostro tempo grava su queste creature minime e che pure esistono e resistono intorno a noi. E di farci ancor più sentire la minaccia che grava sulla nostra capacità di metterci in una qualche relazione attenta e partecipe con tali creature.

.

Una acquaforte di Luciana si ispira alla poesia A riposo, dove Pascoli si immagina un vecchio Garibaldi a riposo che, stanco di guerra e eroismo, si dedica con pazienza e amorevolezza agli umili lavori contadini: «E le semente curi, e le floride/ viti rassegni, pampane e grappoli/ […] o poti i rari rosai che recano/ pii chi le prime rose chi l’ultime,/ o leghi i crisantemi e i cespi/ de’ glauchi garofani crespi». Ecco, io direi che proprio questo è il gesto con cui Luciana rappresenta i suoi gerani, i suoi garofani, le sue viole, un gesto di cura per la fragilità e bellezza di quei fiori, testimoniata dalla pazienza e amorevolezza del segno grafico. Si sente infatti che Luciana si è presa tutto il tempo necessario e giusto per raffigurare quei fiori, e che in fondo ha dedicato a loro la stessa attenzione che si potrebbe dedicare ad una persona conosciuta e amata allorché la si ritrae. Ecco perché parlerei di ritratti di fiori piuttosto che di nature morte.

.

.

E questo spiega anche una scelta che ha fatto Luciana e che segna una notevole differenza dalle poesie di Pascoli a cui pure lei si ispira. Voglio dire che mentre le pratoline, le viole, i gerani, gli anemoni, i gelsomini di Pascoli erano colti come parti integranti di un paesaggio, di un contesto, anche antropologico, più grande, Luciana ha preso quei fiori, li ha distaccati da quel contesto, e ce li ha messi davanti in primissimo piano. Vedo in questo ancora una volta qualcosa di più e di diverso da un involontario omaggio al genere della natura morta, che prevede per statuto che i fiori e la frutta vengano sempre dipinti ‘fuori contesto’. Vedo in questa scelta anche e soprattutto il riconoscimento che quelle creature sono realmente state separate dal resto del loro mondo. Non esistono più, se non come ruderi, i grandi casolari, le aie, le distese a perdita d’occhio dei campi, le Romagne e le Irlande di un tempo, ma ancora esistono qui e lì, un po’ sperduti, un po’ vergognosi, i bucaneve, le pratoline, i ciclamini, e gli altri. Che in un certo senso è tutto ciò che ci rimane di quell’universo. Perciò ogni volta che ci imbattiamo in questi umili fiori è come se essi evocassero il grande mondo di cui facevano parte. Luciana ci invita a guardarli con questo spirito. Uno spirito che non è nostalgico, che non è idillico o estetizzante, ma che certo è amorevole e pieno di preoccupazione e cura. Forse è per questo che io colgo in queste opere quell’aura di malinconia soffusa di cui prima dicevo. Del mondo naturale ricco e variegato che ci ha raccontato il Pascoli è rimasto ben poco, sono rimasti questi poveri e bellissimi fiori, che qui si mettono in posa per noi, perché non ce li dimentichiamo.

Stefano Brugnolo

Stefano Brugnolo insegna Teoria della letteratura nell'Università di Pisa. Tra i suoi libri ricordiamo "La tradizione dell'umorismo nero" (Bulzoni, 1994), "L'alchimia imperfetta. Saggio sull'opera di Joris-Karl Huysmans" (Schena, 1997) e "Strane coppie. Antagonismo e parodia dell'uomo qualunque" (Il Mulino, 2013). Ha inoltre curato il volume "Il ricordo d'infanzia nelle letterature del Novecento" (Pacini, 2012). Stefano Brugnolo insegna Teoria della letteratura nell'Università di Pisa. Tra i suoi libri ricordiamo "La tradizione dell'umorismo nero" (Bulzoni, 1994), "L'alchimia imperfetta. Saggio sull'opera di Joris-Karl Huysmans" (Schena, 1997) e "Strane coppie. Antagonismo e parodia dell'uomo qualunque" (Il Mulino, 2013). Ha inoltre curato il volume "Il ricordo d'infanzia nelle letterature del Novecento" (Pacini, 2012).

|